Le lien singulier entre auteurices autopublié·e·s et leur lectorat

Il y a dans la littérature indépendante quelque chose de viscéral. Un feu brut, un battement à vif. L’autopublication n’est pas qu’un mode de diffusion, c’est une forme de relation. Une relation d’échange, de construction, de corps à corps parfois, entre un·e auteurice et son lectorat.

Pour beaucoup d’auteurices autopublié·e·s, écrire n’est pas un hobby, ni un caprice, ni un simple débouché créatif : c’est un acte total. Et parce qu’ils et elles ne sont pas soutenu·e·s par une grande maison, qu’ils n’ont pas de directeur·rice marketing ou de chargé·e de presse, ils et elles vont chercher chaque lecteur·rice un·e à un·e. À la force du cœur, à la force des mots, à la force d’un message privé envoyé en pleine nuit sur Instagram ou d’une main tremblante tendue dans un salon.

Et il en résulte un lien beaucoup plus intime, beaucoup plus organique que dans le circuit classique. Mais qui dit lien intime dit aussi dépendance émotionnelle, attentes, projections. Parfois même, dangers.

C’est ce lien — magnifique, sincère, mais complexe — que cet article entend explorer : la relation unique et ambivalente entre auteurices autopublié·e·s et leurs lectorices, entre tendresse et pression, soutien et confusion des rôles.

Une littérature qui naît d’un besoin, pas d’une stratégie

L’autopublication, un saut sans filet

Pour publier sans éditeur, il faut une dose de courage phénoménale. Cela signifie tout faire soi-même : écrire, corriger, mettre en page, publier, promouvoir, vendre, défendre. Et dans cette démarche, chaque lecteurice conquis·e devient un trésor.

Contrairement à l’auteur publié en maison, soutenu par une structure, l’auteur autopublié construit brique après brique une famille littéraire, une communauté tissée à la main. Ce travail de fourmi, épuisant mais exaltant, donne à chaque relation une valeur émotionnelle très forte. Ce ne sont pas des client·e·s, ce sont des allié·e·s.

Une guerre lente pour exister

Parce que le monde de l’édition institutionnelle regarde encore l’autopublication avec condescendance, parfois même avec hostilité, l’auteurice indépendant·e doit se battre pour chaque visibilité, chaque chronique, chaque salon. Et dans cette lutte, les lecteurices deviennent plus que des soutiens : ils sont des coéquipier·e·s.

Il se crée alors un lien quasi militant, une loyauté affective, bien plus intense que celle qu’un lecteur lambda peut ressentir pour un auteur Gallimard qu’il ne croisera jamais. (Attention, nous parlons ici de tous ces auteurices qui passent à la trappe de l’oubli au milieu des poids lourds de l’édition)

Une relation directe, brûlante, souvent précieuse

Les réseaux sociaux : l’arène de l’intimité

Instagram, TikTok, Facebook, Discord… Ce sont les nouvelles scènes littéraires. L’auteurice y partage ses mots, ses humeurs, ses doutes, ses fiertés. Il/elle parle directement à ses lecteurices. Sans intermédiaire.

Et cette proximité change tout. Elle désacralise la figure de l’écrivain. Il n’est plus ce génie distant, isolé dans une tour d’ivoire. Il devient accessible, parfois trop.

« Tu m’as tellement bouleversée que j’ai l’impression de te connaître. »

C’est beau. Mais c’est aussi le début d’un flou.

Une proximité qui bouleverse l’imaginaire de l’écrivain

Autrefois, l’auteur était perçu comme une silhouette ombrée, lointaine, presque mythique. Un Rimbaud évanescent, un Camus silencieux, un Duras murmurant dans la fumée d’un salon littéraire. On lisait des monstres sacrés. On admirait écrivains peu accessibles pour certaines et certains, sans que cela dérange pour autant le lectorat leur étant acquis…. Mais c’était avant… et nous parlons ici de littérature générale et de monstres sacrés(es…

Mais aujourd’hui, sur TikTok ou Instagram, l’auteurice parle face caméra, montre son chat, sa galère d’écriture, ses doutes. Ses victoires… Il/elle publie en stories ce qu’il/elle écrivait jadis dans un carnet intime. Il/elle devient accessible. L’écrivain devient un semblable. Quelqu’un qui doute, qui peine, qui vend ses livres dans une halle mal chauffée un dimanche matin. Et c’est précisément cela que les lecteurices adorent. Cette sincérité nue. Cette proximité désacralisée.

Être publié n’est plus suffisant : solitude en maison d’édition

Être dans le catalogue, et pourtant invisible

Longtemps, être publié dans une grande maison d’édition était perçu comme l’aboutissement, la consécration. Une validation suprême. Mais aujourd’hui, beaucoup de « petits auteurs » — ceux qui n’ont ni nom connu, ni visibilité médiatique, ni réseau influent — découvrent une vérité crue : être publié ne suffit plus à être lu.

Être dans un catalogue de maison d’édition ne garantit ni la promo, ni l’accompagnement, ni même parfois la présence en librairie. En l’absence de budget marketing, ces auteurices doivent tout faire seul·e·s : démarcher des blogs, organiser leurs dédicaces, tenir leurs réseaux sociaux.

Ils sont édité·e·s, oui, mais souvent livré·e·s à eux-mêmes.

L’illusion romantique de l’écrivain « choyé » par son éditeur vole en éclats dès la sortie du premier roman, accueilli souvent dans un silence poli. Et la frustration est immense : être choisi par une maison, mais se sentir fantôme dans son propre lancement.

Pendant ce temps, les autopublié·e·s parlent directement aux lecteurices

Face à cette solitude, l’auteurice autopublié·e fait quelque chose de radicalement différent : il va à la rencontre du lecteur. Il ou elle n’attend pas qu’un service presse déclenche la magie. Il/elle envoie des messages, commente, répond, discute, construit.

Et les lecteurices, eux, répondent. Ils ne cherchent pas seulement une histoire bien écrite. Ils cherchent un lien, un auteurice vivant·e, humain·e, incarné·e. Quelqu’un qui leur parle avec les tripes, pas seulement avec les mots.

Ce lien change tout. Il transforme le livre en dialogue, l’auteurice en présence.

Les marchés de niche comme sanctuaire de la relation

C’est aussi pour cela que les marchés de niche — fantasy, romance, LGBTQIA+, autofiction, roman historique ou érotisme — connaissent une vitalité incroyable en autopublication. Ces lectorats cherchent un lien avec un·e auteurice qui les voit, qui les comprend, qui leur parle sans filtre. Mais aussi, pour de nombreux auteurices, c’est galère pour trouver un éditeur digne de ce nom. Et nous ne parlons pas ici de pseudo-éditeurs (nous reviendrons sur ce sujet brûlant bientôt grâce à nos expériences au sein d’Écueil Éditions).

Dans ces univers spécifiques, la relation précède parfois même le livre. On suit un·e auteurice avant de lire son œuvre. On lit parce qu’on s’attache à l’humanité derrière le texte.

Là où le système éditorial standard produit souvent une littérature désincarnée, dépersonnalisée, l’auteur autopublié offre une expérience émotionnelle totale.

La proximité est une nouvelle valeur littéraire

Et si, finalement, c’était ça, la révolution en cours ? Le fait que la proximité humaine soit devenue une composante majeure, presque indispensable, de la réception littéraire. Non pas parce qu’on confond l’auteurice avec le texte, mais parce qu’on ne veut plus — on ne peut plus — séparer lecture et lien.

Aujourd’hui, dans une société marquée par des fractures économiques et sociales de plus en plus visibles, l’écart se creuse aussi dans le monde littéraire. Comme il y a des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres, on observe une polarisation violente entre l’élite littéraire institutionnelle — celle des grands prix, des grandes maisons, des auteurs médaillés — et le monde foisonnant de l’autopublication.

Ce n’est pas une simple coïncidence. C’est une donnée sociologique.

L’élite littéraire, souvent enfermée dans des cercles parisiens, continue de publier des récits brillants, certes, mais déconnectés du quotidien de la majorité des gens. Des romans élégants, écrits pour être relus, analysés, décortiqués. Une littérature de l’entre-soi, parfois.

Pendant ce temps, les auteurices autopublié·e·s racontent les galères, les brûlures intérieures, les colères intimes, les résistances de survie. Leur langue n’a pas toujours les codes du CNL, mais elle a souvent la vérité d’une émotion brute. Et cela, les lecteurices le sentent.

Ce n’est donc pas un hasard si la littérature indépendante explose. Parce qu’elle est en phase avec le monde d’aujourd’hui. Parce qu’elle est perméable aux émotions de son temps, à la violence des temps précaires, à la beauté fugace des choses simples. Elle parle d’amour, de douleur, de corps, de genre, de classe sociale, de burn-out, de honte, de résilience, sans jargon, sans barrière.

C’est une littérature qui tend la main, et non une qui regarde de haut.

L’ auteurice autopublié·e, avec ses mains tendues, ses stories tremblantes et son cœur exposé à chaque page, est bien plus qu’un artisan du mot : il ou elle est le témoin vivant d’une transformation du pacte littéraire.

Un pacte vivant, fragile, brûlant — mais profondément humain.

Un pacte qui dit :

« Je ne suis pas un génie. Je suis comme vous. Je vis, je doute, j’écris. Et si mes mots vous touchent, alors nous avons déjà tout gagné. »

Une « mafia » tendre, mais qui teste les nerfs

Une affaire de famille… ou de clan

Il faut bien le dire : l’autopublication, aujourd’hui, c’est aussi une tribu. Avec ses codes, ses soutiens mutuels, ses groupes, ses événements. C’est une micro-société parallèle au monde éditorial traditionnel, avec ses stars, ses polémiques, ses drames, ses fidélités et ses tromperies.

Mais comme dans toute « famille », il y a aussi des tensions, des exclusions, des jalousies. L’arrivée d’un nouveau talent peut susciter de l’enthousiasme… ou des regards en coin. L’autoédition a ses chouchous, ses guerres intestines, ses silences politiques. Et les anciens auteurices font partie d’un patrimoine qu’il semble ne pas devoir bousculer par l’arrivée de petits nouveaux…

Un milieu pas toujours tendre

Un·e auteurice autopublié·e doit parfois naviguer dans un environnement plus codifié qu’il n’y paraît. Celui ou celle qui réussit trop vite, qui n’adhère pas aux pratiques consensuelles, qui ose critiquer les usages, qu est trop franc, peut se retrouver banni·e des salons, boycotté·e, ostracisé·e.

Ce monde, aussi beau soit-il, peut se refermer sur lui-même, et transformer l’élan de soutien initial en pression communautaire.

Quand les lecteurices deviennent une présence trop forte

Avoir un lectorat fidèle, c’est un cadeau. Mais que se passe-t-il quand ce lectorat devient trop exigeant ? Trop intrusif ? Quand on attend de l’auteurice qu’il/elle réponde à chaque message, publie vite, écrive ce que l’on veut lire, reste fidèle à un style, à un personnage ?

Des auteurices racontent avoir reçu des messages leur reprochant de :

- tuer un personnage préféré,

- changer de genre littéraire,

- parler de leur vie personnelle,

- ou simplement ne pas répondre assez vite en MP.

Là où la relation devrait être un lien d’affection libre, elle devient un espace de pression émotionnelle.

L’intimité créée par l’autopublication a un prix : certains fans pensent tout connaître de l’auteur. Ils veulent influencer, contrôler, exiger. Et l’auteurice, épuisé·e, à force de vouloir rester disponible, commence à s’effacer.

« J’ai arrêté d’écrire parce que j’avais l’impression d’être jugée à chaque ligne. »

Ces mots, on les entend souvent. Et ils brisent le cœur, mais c’est une réalité dont il faut être bien conscient.

L’auteurice indépendant·e : entre liberté totale et charge mentale

Créer une œuvre ET une communauté

Un·e auteurice autopublié·e ne se contente pas d’écrire. Il/elle crée un univers, une fanbase, un dispositif de fidélisation. Newsletter, précommandes, lives, goodies, échanges en DM… tout cela demande un travail colossal.

Il/elle est auteur, éditeur, attaché de presse, community manager. C’est passionnant, oui. Mais aussi lessivant.

Beaucoup s’épuisent à vouloir satisfaire tout le monde. Et perdent parfois de vue leur propre voix.

Des bénéfices… mais à quel prix ?

Les avantages sont nombreux :

- Une relation directe et intense avec les lecteurices

- Une autonomie artistique totale

- Des retours immédiats et souvent bouleversants

- Une grande fidélité du lectorat

Mais les dangers sont réels :

- Pression psychologique constante

- Risque de burn-out créatif

- Dépendance émotionnelle aux retours

- Solitude dans les moments de doute

- Exposition d’eux-mêmes aux autres

La beauté de ce lien

Le lien qui sauve

Ce lien unique peut aussi sauver. Combien d’auteurices témoignent avoir continué grâce à un mot d’un·e lecteurice inconnu·e ? Combien racontent que leur livre a aidé, transformé, accompagné quelqu’un dans la peine ou la joie ?

Ce lien est magique. Il est la raison pour laquelle tant d’auteurices s’accrochent, même sans reconnaissance officielle, même sans contrat, même sans grands tirages.

C’est le cœur à cœur qui compte.

Une forme d’art engagée

L’autopublication n’est pas un pis-aller. C’est un choix courageux. Une forme d’art populaire, directe, ancrée. Une manière de parler à hauteur d’homme et de femme, de construire des ponts sincères entre les mots et les cœurs.

Aimer sans se perdre

La relation entre un·e auteurice autopublié·e et son lectorat est un trésor fragile. Elle repose sur une confiance réciproque, une écoute, un respect. Mais elle peut aussi se retourner. Et quand elle le fait, elle blesse violemment.

Ce lien est une force, mais il doit être contenu, canalisé, respecté. L’auteurice a le droit de dire non. Le/la lecteurice a le devoir de comprendre que l’autre n’est pas son miroir, ni son obligé·e, mais un·e créateurice libre.

Écrire est un don. Lire en est un autre. Mais dans cette rencontre, chacun doit rester à sa place, avec tendresse, avec justesse.

Alors, oui, la relation entre les auteurices indépendant·e·s et leurs lecteurices est un peu familiale, un peu tribale, parfois fusionnelle, mais elle ne doit jamais devenir dévorante.

Sinon, c’est le rêve lui-même qui finit par se faire manger.

✍️ Témoignages d’auteurices autopublié·e·s

« L’autopublication, c’est un peu comme avoir un enfant : tu fais tout de tes mains, tu l’élèves, tu le présentes au monde. Alors oui, quand on t’ignore ou qu’on le critique, ça te transperce. Mais quand on te dit qu’il est magnifique, tu pleures de fierté. »

— Émilie F., autrice de romance contemporaine

« Mes lecteurices sont devenus des ami·e·s. Je connais leurs prénoms, leurs vies, leurs coups durs. On s’écrit, on se soutient. C’est beau, mais c’est aussi un poids. Parfois, j’ai juste envie d’écrire sans être attendue. »

— Kévin L., auteur de dark fantasy

« J’ai arrêté d’écrire pendant un an parce qu’un petit groupe de lecteurices m’a lynchée pour la fin de mon livre. Je n’avais pas compris qu’en m’exposant ainsi, je devenais leur chose. »

— Anonyme, autrice de thriller psychologique

« Ce que j’aime, c’est la liberté. Ce que je crains, c’est de décevoir celles et ceux qui m’ont fait confiance dès le début. On ne mesure pas toujours la puissance émotionnelle de ce lien. »

— Sonia M., autrice autoéditée depuis 2016

Et pour finir un peu de statistiques :

📊 Encadré — Chiffres clés sur l’autopublication et le lectorat

| Donnée | Chiffre |

|---|---|

| Auteurices autopublié·e·s en France (2023) | Environ 15 000 actif·ve·s |

| Part des ventes numériques sur Amazon issue de l’autoédition | +35 % |

| Taux moyen de retour client sur Amazon/Kindle pour les auteurices indés | 4,5/5 |

| Temps moyen passé par un·e auteurice indé à gérer sa communauté | 5 à 10 h/semaine |

| Pourcentage d’auteurices ayant déjà été harcelé·e·s ou malmené·e·s en ligne | Environ 28 % (selon une enquête de L’IndéPanda, 2022) |

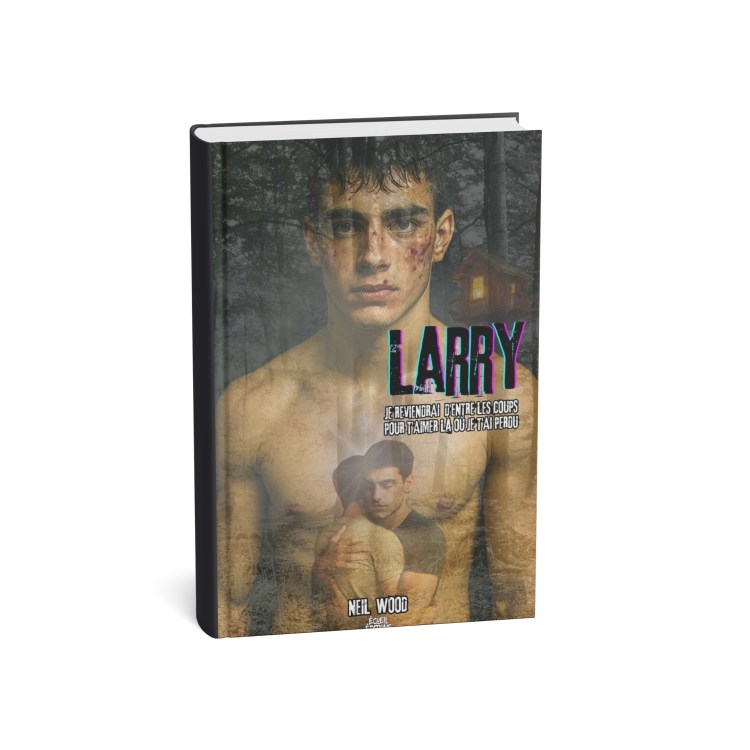

Et pour bien concrétiser tout ce qui s’est dit, rien de mieux que la pratique, avec l’engouement que suscite depuis sa sortie ce roman de Neil Wood, un auteur qui refuse les RS et reste dnas sa grotte… mais qui sait toucher au coeur et retourner les lecteurices…

LAISSEZ-VOUS EMPORTER DANS CETTE HISTOIRE PROFONDE ET ÉMOUVANTE QUI LAISSE DES TRACES APRÈS LECTURE…. UNE HISTOIRE POIGNANTE QUI MARQUE ET QUESTIONNE, SE PASSANT DANS UN MONDE RURAL ET TRAITANT DES SUJETS AUSSI IMPORTANTS QUE L’HOMOPHOBIE, L’INTOLÉRANCE, LES COMBATS CLANDESTINS, L’AMOUR ET LA PEUR D’AIMER…

Résumé :

RÉSUMÉ :

Nicolas n’a jamais été comme les autres. Né d’une rencontre sans lendemain, élevé à la dure par un père qui ne l’a jamais accepté, il a appris très tôt à dissimuler ce qu’il est, ce qu’il ressent. Seul Larry, l’ami d’enfance, comprend la sensibilité qui bouillonne en lui. Mais quand la vie à la ferme devient insoutenable, Nico va s’entraîner sans relâche à la boxe pour devenir le meilleur. Et quand les dettes s’accumulent, Nicolas plonge dans un univers addictif pour aider son père financièrement, rejoignant un « Fight Club » et participant à des combats clandestins, brutaux et sans pitié.

Entre amours interdits et combats sauvages, jusqu’où Nicolas ira-t-il pour enfin être vu, aimé, accepté ?

Une histoire sensuelle et bouleversante, où l’amour n’a pas de modèle et où les âmes égarées trouvent parfois leur place là où elles s’y attendaient le moins.

PROLOGUE :

Il faisait encore nuit quand elle est arrivée sur le chemin de terre, avançant à petits pas maladroits, ses chaussures à talons enfoncées dans la boue gluante jusqu’aux chevilles. L’automne venait d’étendre sa brume sur les champs endormis, et le silence du matin n’était troublé que par les grognements lointains des porcs, là-bas, dans le bâtiment sombre derrière la grange.

Elle s’appelait Julie. Dix-huit ans à peine, mais elle en paraissait déjà trente ce matin-là, les yeux bordés de cernes noirs, son mascara formant des traînées sombres sur ses joues pâles et rougies par le vent froid. Elle serrait autour de ses épaules un manteau trop fin pour la saison, avançant comme une ombre perdue sur une terre étrangère.

Julie avait rencontré Luc lors d’un bal de campagne à Saint-Léonard-de-Noblat. Un bal de ceux où la jeunesse oublie sa solitude dans l’alcool, où les vieux tubes de Johnny se mêlent aux rires gras et aux verres remplis à ras bord de whisky bon marché. Luc n’était pas du genre à séduire. Il prenait, sans jamais demander, avec la rudesse des hommes habitués à soumettre la terre et les bêtes. Julie ne s’était pas défendue. Peut-être n’en avait-elle pas eu la force ou l’envie. C’était plus simple de ne rien dire, de laisser les choses arriver.

Cinq mois après, la voilà qui débarquait à la ferme, son ventre déjà arrondi sous son manteau usé, cherchant un abri, espérant que l’enfant qu’elle portait était bien celui de Luc, même si elle n’en était pas totalement certaine. Luc l’avait laissée entrer chez lui, mais il ne lui avait jamais vraiment ouvert sa porte. Elle était là, invisible, tolérée seulement parce qu’elle pouvait encore servir : faire la vaisselle, nourrir les animaux, repasser les chemises qui empestaient la sueur et l’alcool. Parfois, il venait chercher dans son lit ce qu’elle ne refusait jamais, par peur ou par indifférence. Il n’y avait pas de douceur dans ses gestes, pas de chaleur dans ses regards. Rien d’autre que le vide brutal de sa présence.

Le soir où Nicolas est né, un violent orage de mars frappait la ferme, noyant les champs et transformant les chemins en torrents boueux. Julie criait seule, prise dans les douleurs fulgurantes de l’enfantement. Luc, ivre dans l’étable, n’avait appelé ni médecin, ni sage-femme comme si ça ne le concernait pas. C’est une voisine, alertée par les cris paniqués au téléphone de la jeune fille, qui avait couru à travers les champs détrempés pour venir l’aider. Elle avait attrapé l’enfant, coupé le cordon, puis l’avait lavé, enveloppé dans une serviette élimée. « C’est un garçon », avait-elle murmuré d’un air grave, comme si cette vérité allait changer quelque chose au drame silencieux qui se déroulait dans cette chambre obscure. Les secours arrivèrent juste après…

Luc mit deux jours avant d’approcher son fils. Il tournait autour du berceau improvisé, les bras ballants, le regard fuyant, comme un animal sauvage face à quelque chose qu’il ne comprenait pas. Finalement, il s’était penché sur l’enfant, l’air gêné, presque honteux, et avait murmuré :

— On l’appellera Nicolas.

Puis il avait tourné les talons, laissant derrière lui Julie avec ses yeux cernés et Nicolas, dont les petits poings se serraient déjà contre l’indifférence du monde.

Dans les jours suivants, Luc observait l’enfant comme une énigme qui lui résistait. Il ne savait pas quoi faire de ce petit corps fragile, ce corps qui occupait tout l’espace de la ferme avec ses cris, son silence, sa présence encombrante. Julie, elle, attendait que l’amour lui vienne naturellement, qu’il descende dans son cœur et illumine son âme. Mais rien ne venait. Ni chaleur, ni haine. Juste une immense fatigue, un détachement douloureux qu’elle portait chaque jour davantage.

Elle resta encore trois mois. Trois mois à espérer sans succès que Luc changerait, qu’elle-même serait capable d’aimer ce petit être. Trois mois à comprendre que ce lieu n’offrait aucun avenir ni à elle, ni à son fils. Un matin, elle partit, laissant une lettre froissée sur la table de la cuisine. Quelques mots griffonnés à la hâte : « Je suis désolée. Je ne peux pas. Prends soin de lui, si tu peux. Sinon, fais au mieux. Julie. »

Luc ne lut jamais cette lettre. Il savait déjà que ces mots ne changeraient rien. « Prendre soin », c’était un concept qu’il n’avait jamais appris. Comment prendre soin d’un autre quand il était incapable de prendre soin de lui-même ?

Désormais seul avec le bébé, Luc traversa des nuits sans sommeil, assis devant une cigarette, écoutant les pleurs incessants sans bouger, sans réagir, avec cette indifférence terrible qui tue plus sûrement que les coups. Avant que la femme du paysan d’à côté ne prenne en charge ce bébé durant la journée, effrayée par les comportements de Luc.

Il ne haïssait pas Nicolas. C’était pire. Il ne le voyait pas. Ou plutôt, il refusait de le voir. Pour lui, un enfant devait apprendre la dureté du monde dès le berceau. Il fallait devenir fort, résister à la douleur, à la solitude, à l’abandon.

Mais Nicolas était là, vivant malgré tout, malgré le froid, malgré l’absence de caresses et de mots doux. Déjà son corps, même si petit, apprenait à encaisser, à résister. À survivre dans ce silence glacé et ces regards absents, attendant qu’un jour peut-être, quelqu’un lui apprenne enfin ce que voulait dire le verbe « aimer ».L’euphorie des fêtes s’était doucement estompée, laissant place à quelque chose de plus vrai, de plus tangible.

EXTRAIT :

Nicolas grandit donc dans cette ferme plantée au milieu de nulle part, entre Pierre-Buffière et Saint-Hilaire-Bonneval. Une parcelle de terre battue par les vents, encerclée de haies épaisses et de forêts rudes où les arbres semblaient se courber sous le poids du ciel gris du Limousin. Un lieu silencieux, presque secret, sculpté dans la même matière dure et austère que son père : une terre qui résiste, sèche et difficile à apprivoiser.

Luc ne parlait pas beaucoup. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un effort, une douleur ; il donnait ses ordres en mâchant ses phrases avec hargne, comme si chaque syllabe était une écharde coincée au fond de sa gorge. Lorsqu’il regardait son fils, ce n’était jamais directement, jamais franchement. Toujours un coup d’œil rapide, gêné, presque honteux, comme on détourne le regard d’une blessure mal cicatrisée ou d’une pierre coincée dans sa botte, que l’on refuse pourtant d’enlever.

Mais fort heureusement, Nicolas n’était pas complètement seul. Il y avait les Eastwood. Les seuls voisins « non paysans » que Luc tolérait — c’est exactement comme ça qu’il le formulait, comme si leur présence nécessitait de sa part un effort surhumain. Thomas Eastwood, le père, était américain. Il s’était établi dans ce coin isolé par amour pour la région, fasciné par ses paysages accidentés et sa nature sauvage, profitant d’une opportunité professionnelle qui lui permettait de rester discret. Thomas était un homme doux, réservé, avec une voix calme et profonde qui contrastait nettement avec la rudesse locale. Il affichait toujours un sourire simple, authentique, un sourire auquel personne, pas même Luc, ne pouvait réellement résister.

« Un gars pas comme les autres », grognait Luc, laissant planer une ambiguïté étrange. Était-ce un compliment, une critique ? Personne n’aurait su le dire précisément. Mais Thomas, lui, ne se souciait guère de ces nuances. Il restait neutre, toujours à bonne distance. Là où les autres voisins avaient fini par se brouiller avec Luc, embourbés dans des querelles de clôtures, d’argent ou de vieux ressentiments, Thomas avait su trouver le juste milieu. Suffisamment proche pour que Luc le tolère, mais suffisamment distant pour éviter les conflits inutiles. Parfois, il arrivait même qu’il se présente à la ferme, sans prévenir, une bouteille de whisky à la main, comme un passeport discret pour apaiser temporairement la mauvaise humeur permanente du père de Nicolas. Ces rares moments permettaient une sorte de trêve, fragile mais réelle, dans le monde tumultueux de Luc.

Alors, ce dernier lui accordait une place. Minuscule, certes. Mais une place malgré tout.

Nicolas éprouvait toujours une joie sincère, une sorte de soulagement intense lorsque Thomas débarquait à la ferme, même si ces visites se faisaient terriblement rares. À chaque fois qu’il apercevait la silhouette familière de l’Américain s’approcher lentement sur le chemin de terre, quelque chose en lui s’apaisait soudain. La ferme, si vide et si froide habituellement, prenait alors brièvement une teinte plus douce, un air presque chaleureux. La voix posée de Thomas et son sourire discret avaient sur Nicolas l’effet d’un baume miraculeux, capable de calmer ses inquiétudes et ses tristesses accumulées.

La simple présence de cet homme était réconfortante pour lui, comme un souffle d’air frais dans une pièce étouffante. Elle lui rappelait que tous les hommes n’étaient pas forcément comme son père : durs, indifférents et cruels. Thomas représentait tout ce que Luc n’était pas. Il incarnait la patience, la bienveillance silencieuse, l’écoute sans jugement. Et chacune de ses apparitions apportait un peu de légèreté dans le quotidien lourd et pesant du garçon.Mike leva les mains, faussement offensé.

À découvrir ici en version e-book, papier ainsi que gratuit dans la bibliothèque comme la plupart de nos romans…

Découvrez nos sorties qui cartonnent depuis leur sortie :

NEVADA – À corps perdus

À découvrir en cliquant sur l’image :

Yukon – Will, ce qu’on ne sait pas de toi…

Toujours autant populaire cette série de Tom Huxley qui séduit encore autant de lecteurices et nous en sommes très fiers… YUKON 1 & 2 & 3

Jérémie, sportif de haut niveau évoluant en NHL arrive à Montréal, où il loge chez son frère Max et sa femme Brigitte. Après des bagarres à l’entraînement dues notamment à cause de son orientation sexuelle qu’il veut vivre au grand jour, il est suspendu durant des mois par la fédération.

Dylan le meilleur ami de son frère et associé dans leur cabinet de designer est d’accord pour le prendre avec lui dans le Yukon, où il a un magnifique chalet et passe toutes ses vacances là-bas.

Va naître des sentiments entre les deux hommes et un destin commun, Dylan étant père de deux adorables garçons mais cachant un terrible secret.

S’Wonderful, une série palpitante qui va vous faire voyager et aimer la vie malgré les aléas. Une romance MM de 5 tomes qui va vous permettre de découvrir le parcours de Romain, un homme marqué par les épreuves mais se rappelant sans cesse que l’existence d’un homme est une poussière d’étoile, et qu’il vaut mieux n’en retenir que le merveilleux… Vous pouvez découvrir les deux premiers tomes passionnants et très émouvants en version e-book, papier ainsi que gratuitement dans la bibliothèque amazon :